Bernardo José de Souza: A representação do mundo e a ressignificação de nossa cultura material são questões que se impõem a sua prática artística, seja na investigação de imagens bidimensionais da paisagem natural, seja na construção de corpos escultóricos que desafiam nossa...

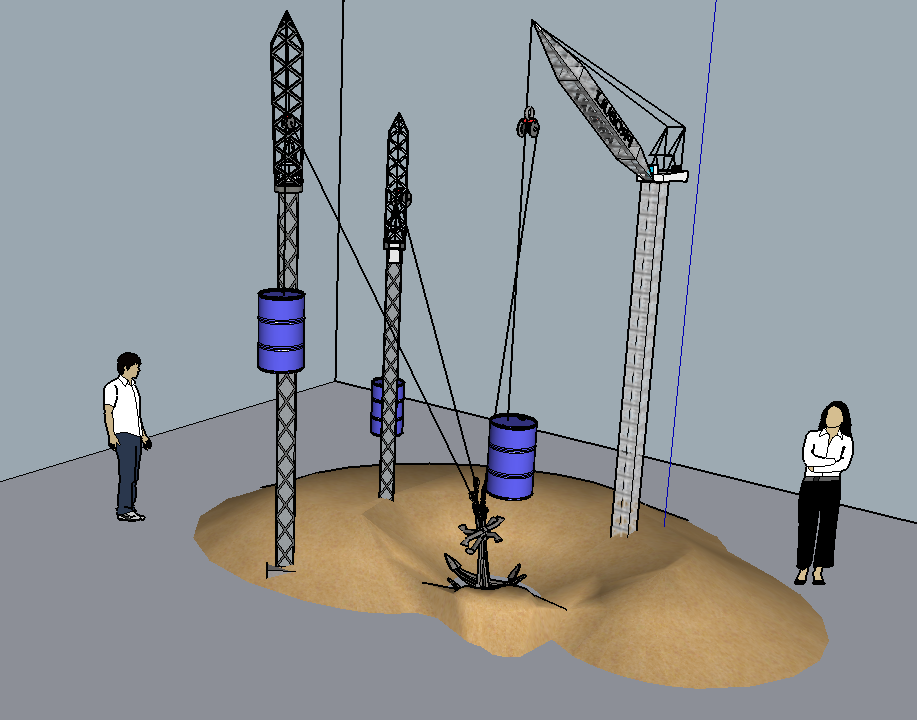

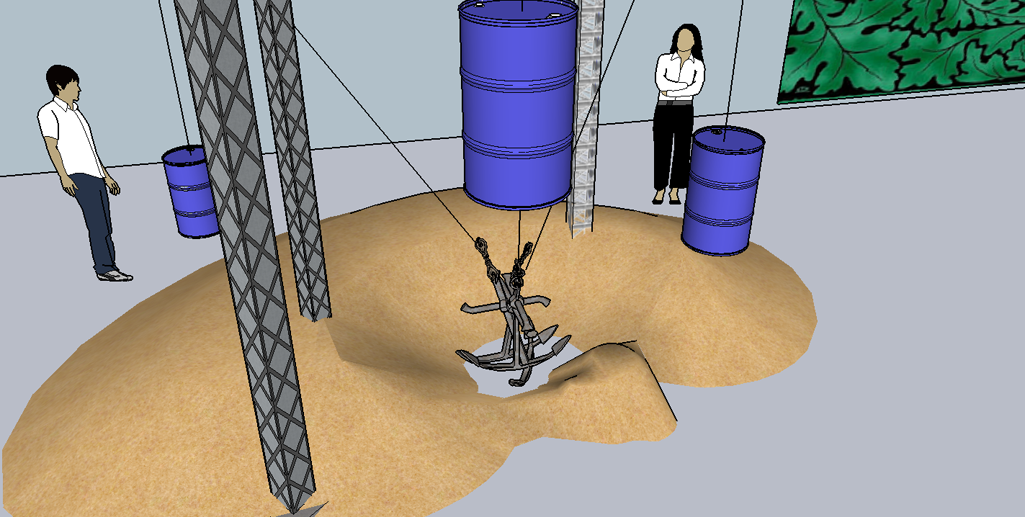

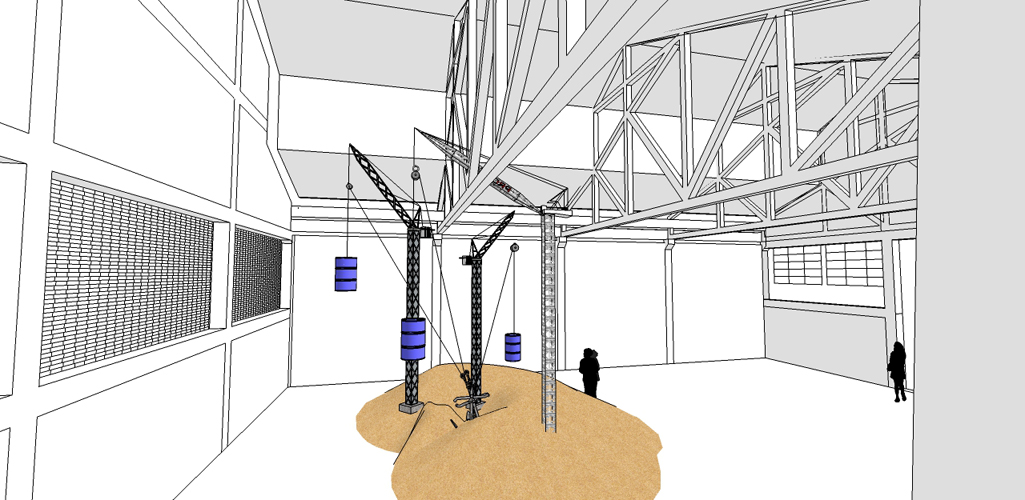

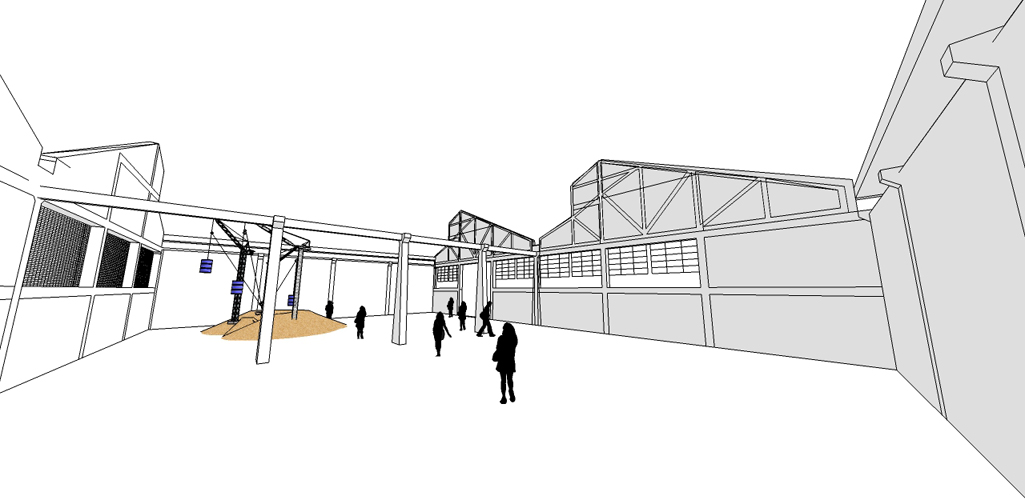

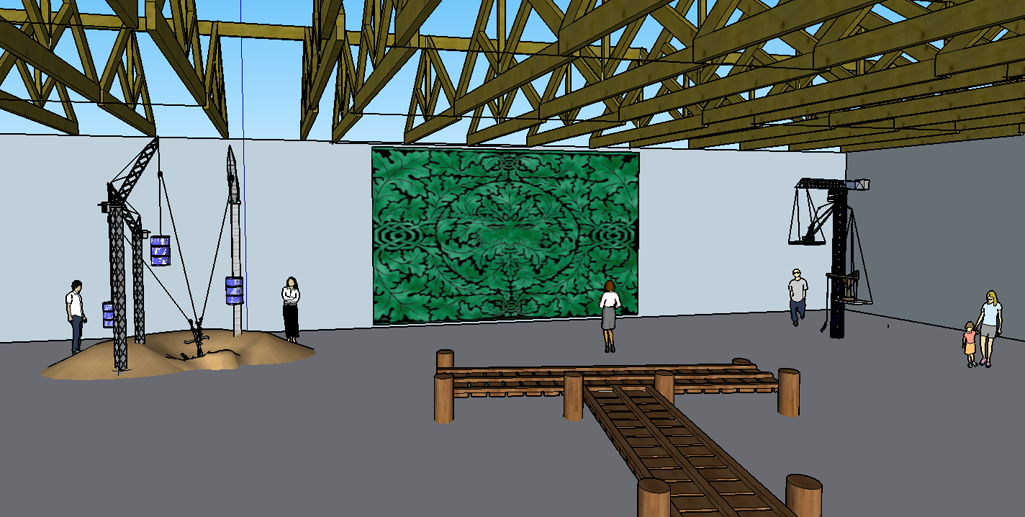

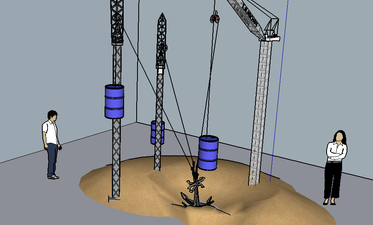

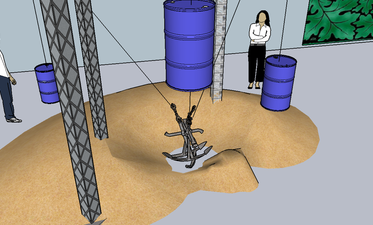

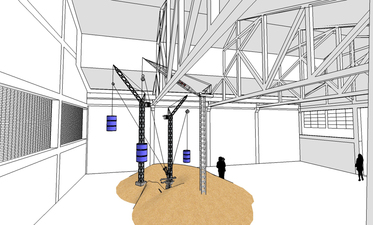

Projetos para desenvolvimento da obra

Projetos para desenvolvimento da obra

Projetos para desenvolvimento da obra

Projetos para desenvolvimento da obra

Projetos para desenvolvimento da obra

Projetos para desenvolvimento da obra

Bernardo José de Souza: A representação do mundo e a ressignificação de nossa cultura material são questões que se impõem a sua prática artística, seja na investigação de imagens bidimensionais da paisagem natural, seja na construção de corpos escultóricos que desafiam nossa percepção das formas encontradas na natureza ou na esfera urbana, esta última essencialmente artificial e tecnológica – e, aqui, refiro‑me a todo e qualquer aparato cuja função é subvertida na lógica de reapropriação de seu trabalho. O orgânico e o industrial por vezes se fundem em corpos híbridos; cultura e natureza operam, ao mesmo tempo, em atrito e em simbiose. Como você percebe a relação traumática que a cultura ocidental vem travando com a natureza, pelo menos desde as grandes navegações e o princípio da era moderna?

Rodrigo Matheus: Penso que o trauma a que você se refere se dá por aquilo que podemos definir como cultura ocidental – sobretudo a judaico‑cristã –, cujo pilar é a separação entre o homem e a natureza. A crença de que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, um componente fora dela (a natureza) justifica a relação de “sujeito e objeto“ (entre homem e natureza) e vai determinar, no plano cultural, a visão utilitarista de que a natureza é fonte inesgotável de recursos para a produção de bens materiais. Aprendi na escola que natureza é fauna, flora, terra, fogo, água e ar – e nós, seres exteriores, cuja missão é compreendê‑la e dominá‑la. Essa visão fragmentada não só justifica a colonização que, em tese, levaria cultura a povos atrasados (que definem a natureza a partir de outros parâmetros), mas também é a base para o desenvolvimento ilimitado da civilização ocidental até hoje.

BJS: Interessante você ter falado em religião, pois algo que me vem à mente, em especial nas exposições de sua nova produção, é a presença de obras escultóricas das quais emana alguma carga religiosa. São totens, talismãs, estruturas que evocam algo de místico ou, ao menos, são construídas à semelhança de formas e imagens que remetem a uma certa religiosidade. Entretanto, os elementos que você reúne para conformar essas imagens são, individualmente e em princípio, desprovidos de qualquer aura, elevação, atributo raro ou qualidade transcendental; eu diria, inclusive, que são elementos banais, baratos, “joias falsas”, num certo sentido; plásticos e objetos que possuem funcionalidade, mas não são dotados, à primeira vista, de sofisticação ou valores simbólicos adensados ao longo da história. Os materiais industriais, as commodities, a cultura material de nossa sociedade, quando apropriados pela arte, parecem estar ali representando não só eles mesmos (como o urinol de Duchamp), mas também um conjunto de leituras e agenciamentos críticos prévios que disparam, em função de seu contexto original e de seu impacto no mundo. Por exemplo, a tela plástica que você vem usando não é apenas uma tela plástica, mas um símbolo do mundo do trabalho, da indústria, do uso do petróleo, da exaustão dos recursos naturais e assim por diante.

RM: Para mim, essas construções, de fato, não se referem a alguma religião ou prática específica, mas buscam trazer à superfície a capacidade de síntese narrativa ou de representação que essas imagens têm. Penso que a crença nesses símbolos, ou nos supostos “poderes” que uma ou outra cultura projeta a partir deles, possa servir de pretexto para discutir a ideia de “verdade maior” emanada por essas estruturas. Uma verdade que, então, não está sujeita às decisões da razão tampouco pode ser discutida. Penso que esses símbolos, quando construídos a partir de materiais de fora de seu universo, possam abrir portas de acesso para outros sistemas de crença, fora da esfera religiosa, ou de crenças voluntárias ou não. Esses componentes banais e baratos talvez nos revelem aquilo que temos de totalitário dentro de nossa própria rotina, aquilo que não discutimos mais, pois, de tão repetido, tornou‑se uma verdade maior. Pela maneira que você mencionou a tela plástica, fica clara, e é inegável, a eficiência simbólica dos materiais e as camadas de significado que se depositam sobre eles, a partir de nossas experiências – tanto no espaço público quanto no privado. Se pensarmos na natureza projetual de cada objeto/ material que nos cerca, é possível entender que este projeto, para além da produção de um ente material individual, tem como premissa primordial a ação no mundo ou sobre o mundo. Assim, é com essa certeza que muitos de meus trabalhos vão “brincar” (e uso esse termo, pois penso que minhas operações de apropriação e de construção são um pouco como quando uma criança transforma a vassoura no cavalo ou o balde no capacete). Vivemos em um mundo integralmente concebido, desenhado e determinado – do menor detalhe à maior construção. E, voltando à primeira pergunta, o que seria, então, a natureza? Seria tudo aquilo que não é determinado? Tudo aquilo que não foi desenhado? Penso que essas mandalas e totens aos quais meu trabalho de tempos em tempos se refere são capazes de subverter e questionar o aspecto totalitário do design – e, desse modo, ampliar a experiência cultural dos objetos que compõem seu corpo.

BJS: No contexto desta exposição, sua obra aponta para um mundo em ruínas, em transição, onde remanescentes da cultura material constituem uma espécie de vestígio arqueológico; é algo que tanto pode ser produto de nosso tempo quanto de um futuro próximo ou distante, e no qual a figura humana é secundária ou mesmo inexistente. A ideia de que a natureza possa sobreviver ao homem, ou de que os elementos de nossa cultura possam sobreviver à natureza (consideremos o tempo de desintegração do plástico, por exemplo), produz a estranha sensação de que vivemos em um mundo onde a tecnologia e os bens materiais possuem grande autonomia, são entidades cuja longevidade talvez supere, em muito, a nossa. Há uma lógica do mundo capitalista (a mão invisível do mercado?) que parece operar independentemente de nossa vontade. Qual sua percepção da maneira como nos relacionamos com o tempo (passado, presente e futuro) neste princípio de século 21, diante da virtual impossibilidade de projetarmos cenários menos precários para o futuro?

RM: Tenho a sensação de que o próprio exercício de projeção de cenários para o futuro já é, por princípio, comprometido com a lógica do mercado e da produção de bens. Sendo críticas ou não ao mundo capitalista, estarão sempre postas em relação a ele. Baseados em previsões, assistimos impotentes à ascensão ou à queda do valor de coisas materiais e imateriais que entendemos ou não. Assim como o tempo, acho toda essa especulação acerca do futuro muito abstrata e repleta de interesses para além do bem comum. Vivemos um período de muita neblina, no qual a tecnologia e o excesso de informação nos entretêm ininterruptamente – e isso, para mim, é algo que interfere na percepção do tempo. Se hoje entendemos o passado a partir de valores do tempo presente, acredito que compreender o mundo contemporâneo do ponto de vista histórico seja uma tarefa bastante complicada. Tenho a impressão de que o intenso fluxo de acontecimentos e o grande volume de meios de comunicação promovem uma cadeia de inflexões na divulgação dos fatos. Existe um volume enorme de fatos históricos a serem compreendidos, que aconteceram semana passada. Vejo o tempo hoje como o portador de uma história em aceleração. Desse modo, horas, dias e meses tornam‑se unidades de tempo cada vez mais frágeis, seja em relação a tudo o que acontece, seja sobre as expectativas do homem para com o futuro.

BJS: Como você percebe a relação de sua obra com um contexto geopolítico em franca transformação? Pensa ainda fazer sentido falar em um Sul geopolítico que, de alguma maneira, daria a tônica ao conjunto formado por realidades tão diversas quanto aquelas da Ásia, África, América Latina e Leste Europeu, todas marcadas – no passado ou mesmo no presente – pela sanha colonizadora das potências europeias?

RM: Percebo que meu trabalho circula num contexto que prefiro chamar de Ocidental, um contexto onde os valores culturais são semelhantes, dialogam e se reafirmam, independentemente das condições econômicas e sociais dos territórios onde ele se apresenta. Acho que um recorte assim é possível, de um lado, mas, de outro, um tanto complicado. As potências do Norte, hoje, são colonizadas pela população de suas antigas colônias; portanto, penso que existe muito Sul no Norte e muito Norte no Sul. Com exceção dos nativos, todos os outros povos, do Norte ou do Sul, colonizaram as Américas, à força ou voluntariamente. As antigas periferias do mundo organizaram novos centros econômicos e culturais; a internacionalização da arte brasileira, por exemplo, é resultado disso.

BJS: Na exposição Panoramas do Sul | Obras selecionadas, realizada a partir de convocatória aberta aos artistas do Sul geopolítico, faz‑se notar, com bastante clareza, uma preocupação marcada com o corpo, a arquitetura e a ideia de ruína, questões que, nesta edição do Videobrasil, vêm embaladas por uma atmosfera algo insólita. Solidez e instabilidade parecem andar juntas. Quais os ecos dessas questões em sua obra?

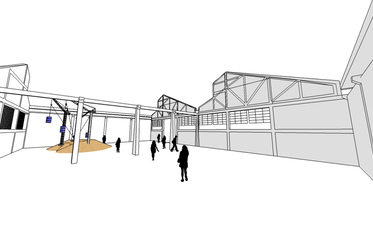

RM: É nítido que o trabalho que desenvolvi para esta edição do Festival passa por algumas dessas questões. O projeto parte da história do próprio galpão onde, hoje, está instalado o Sesc Pompeia. Esse conjunto de galpões foi construído nos anos 1930, por uma empresa alemã, para abrigar uma fábrica de tambores. Sua localização era perfeita para qualquer indústria da época: perto da avenida Água Branca e dos trilhos das antigas estradas de ferro Sorocabana e Santos‑Jundiaí. Em 1935, um incêndio destruiu todo o estoque e os equipamentos que estavam dentro dos galpões. A família Mauser, proprietária do imóvel, abandonou‑o durante a Segunda Guerra Mundial, quando voltou para a Europa. O imóvel, embargado, serviu, mais tarde, como sede de uma montadora de geladeiras, que já não estava mais em funcionamento quando o Sesc o comprou, em 1971. De certa forma, meu projeto traz novamente para dentro do espaço físico do Galpão parte das ruínas de sua história – que, em certa medida, se relacionam com o brutal processo de industrialização, urbanização e arruinamento sofrido pela cidade que o abriga, nos últimos cem anos.

Entrevista concedida a Bernardo José de Souza em ocasião do 19º Festival (julho 2015)

- Dados técnicos

Mauser & Cia, 2015 | Instalação

Rodrigo Matheus

- Ações VB

- 19º Festival